Das Schlimmste der Touchdown-Zeit waren nicht die brutalen Handlungszwänge, sondern die unangenehme Mutation zum Old-School-Manager, der ich nie sein wollte.

Wie Hunderte von StartUps waren wir 2001 in der Situation, dass Investoren angesichts der dramatisch schlechten Marktlage ihre Zahlungen an ihre Beteiligungen erst reduzierten und dann ganz einstellten. Das war für uns alle natürlich eine Katastrophe. Für idealistische Start-Upper wie uns kam erschwerend hinzu, dass wir über diese finanziellen Hintergründe partout nicht mit der Belegschaft sprechen durften. Börsennotierte Investoren wollten auf keinen Fall, dass negative Nachrichten an die Öffentlichkeit drangen.

Das war ein Vertrauensbruch zu unseren rund 130 Mitarbeiter*innen: Alles, was wir vorher an Transparenz und flachen Hierarchien exerziert hatten, verwandelte sich im Krisenmodus zum althergebrachten Managementstil mit Geheimnissen, taktischen Moves und Einsilbigkeit in der Kommunikation.

Mein offenes Visier rasselte krachend runter.

Die Abwärtsspirale verlief wie bei jedem strauchelnden Unternehmen: Erst haben wir die offenen Stellen nicht nachbesetzt, dann schickten wir die freien Mitarbeiter nach Hause; schließlich stellten wir nach nächtelanger Sozialauswahl so gut wie alle Kolleg*innen frei. – Dazwischen prüften wir ständig, ob nicht etwa doch schon der Insolvenzfall vorläge. Und an all die Himmelfahrtskommandos für rettendes Neugeschäft will ich gar nicht mehr zurückdenken. Es war ein Albtraum.

Hinzu kam der starke Fokus der Öffentlichkeit auf uns strauchelnde Start-ups. Zynische Gerüchte-Dienste torpedierten uns rund um die Uhr.

Innerhalb weniger Wochen schlossen wir unsere vier Auslandsbüros und trennten uns von fast allen Netzpiloten. Matthias und ich führten mit einem Rest von Start-up-Würde fast alle Entlassungsgespräche persönlich, und mit dem einen und der anderen gab es gemeinsame Tränen über das gescheiterte Experiment. Die Nerven lagen blank.

Dann kam der Tag, an dem United Internet ihre Anteile wieder an uns übertrug. Voraus ging ein monatelanger Krimi. Aber wir einigten uns. Die Netzpiloten gingen nicht unter. Dafür sind wir bis heute dankbar.

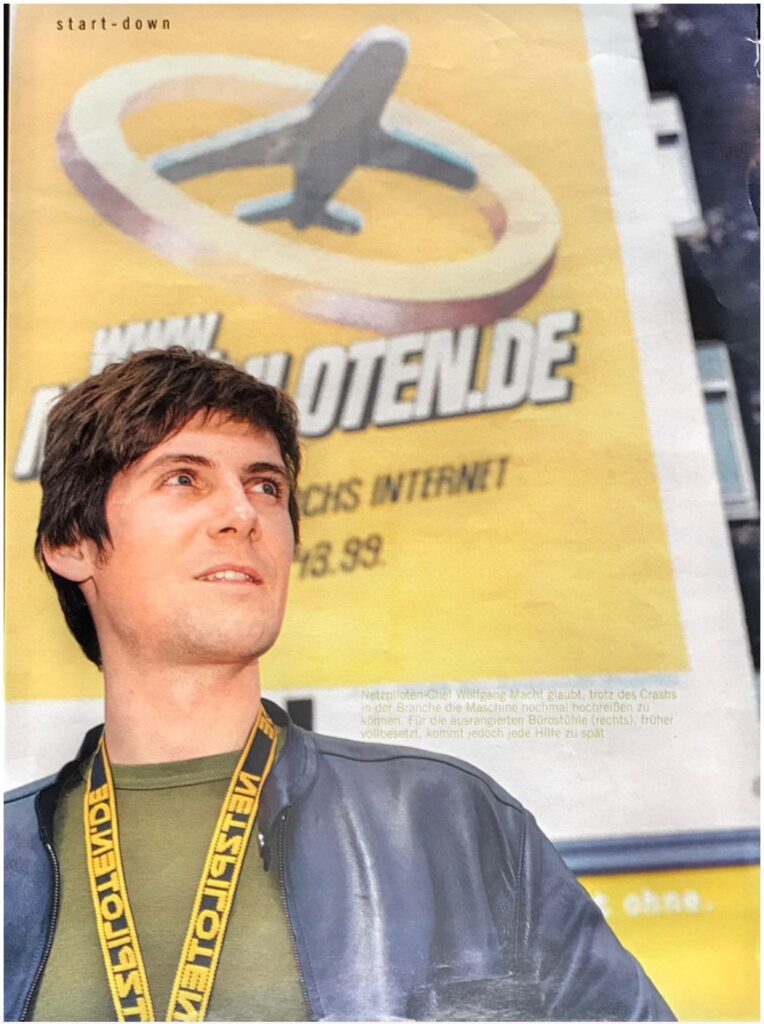

Nach dem Befreiungsschlag rief ich eine Freundin bei der Zeitschrift Allegra an: „Hättet ihr Interesse daran, eine Geschichte über unseren Touchdown zu machen?“ – Als ausgebildeter Journalist war es mir ein Bedürfnis, nach der Zeit der Verheimlichungen die Geschichten zu teilen, die so viele von uns Dotcom-Pionieren erlebt hatten.

Das Magazin fotografierte unsere elend leeren Büroräume und dokumentierte mit Ex-Kollegen die ganze verdammte Start-up-Katerstimmung. Das war nicht schmeichelhaft für uns Gründer. Zehn Jahre vor den Fuckup Nights gab es keinerlei Kultur des Scheiterns. Wir waren einfach nur Loser. Trotzdem war dieses TELL-ALL wichtig für den Neubeginn der Netzpiloten.

Zur Sammlung der Netzpiloten Wayback-Posts

No Comments.